こんにちは!

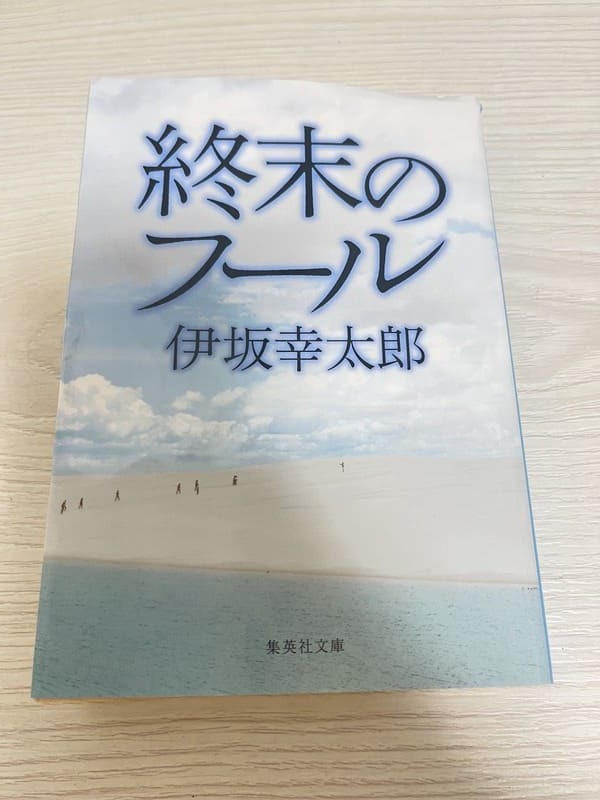

今回は、伊坂幸太郎の『終末のフール』を読んでみたので感想を書いていきたいと思います📚

伊坂幸太郎『終末のフール』の感想

終末のフールは、8年後に小惑星が衝突し、地球は滅亡すると予告されてから5年が過ぎた頃の物語です。

地球滅亡がニュースで取り上げられ、世界がパニックになってから数年後、平穏な生活が戻ってきます。

普通の暮らしができるはずもなく、余命3年を宣告された人々が、限りある時間の中で自身の人生と深く向き合う姿を描いた短編集です。

本を読み初める前にあらすじをみていなかったので、日常の話かと思いきや、急に隕石が落ちて3年後に地球が終わるという話が出てきて驚きました、、笑

読み進めてみると、3年後に死が確定した世界の人たちのさまざまな生き方が集められた短編集でした。

同じエリアに住む人たちの物語集なので、物語ごとに少し登場人物が重なる部分があり面白かったです!!

- 生きることにしがみつく人

- 生きるしかない人

- 生きる意味を失う人

- 生きる意味を探す人

- 死を受け入れる人

など、どの物語もそれぞれの人の葛藤や思い、感情の変化が鮮明に書かれていてのめり込んでしまいました。

死にいたる人間の心の動きのほとんどは、5つの段階を経るそうです。

・まもなく死ぬことが信じられず(否認)

・なぜ自分が死ななければならないのかという怒りを周囲にむけ(怒り)

・次にどうにか生き続けることができないかと何かにすがりつこうとした(取り引き)のち、

・死という現実の前になにもできなくなり(抑鬱)

・最後にはそれを受け入れる(受容)

というプロセスを辿るそうです。

死をテーマにした多くの文学作品にはこの5つの段階が描かれているそうです。

なぜか普通に小説を読む時と比べ、登場人物の心の変化や何気ない言葉に心が動かされ、伊坂幸太郎さんの作品をもっと読んでみたいなと思いました。

なぜこんなに人の温かさや心の動きを敏感に感じることができるのだろうと考えていたのですが、最後の解説に答えがありました。

終末のフールの本の最後には、吉野仁さんの解説が書かれていました。

人生、いかに生きるか。

…そこで、ある巧妙な思想家は、「生」を問うために「死」をもってくるという方法を述べていた。生のあり方を見いだすために死を道具にするという。

例)

・スイカやトマトに塩を書けてかけると甘みを感じる

・太陽は夕暮れに沈もうとしているときの方が大きく感じられるつまり、比較する対象や対極にあるものを隣に置くことで、よりあいまいな姿が明確になっていくのかもしれない。

まさにこれだと確信しました。

「死」という「生」と正反対にあるものがこの物語の背景にあることで、「生きること」の美しさや小さな心の変化、人の温かさを感じるのだと。

伊坂幸太郎さんの文才に頭が上がりませんが、この物語を解説している吉野仁さんの言語化能力にも驚かされました。

言語化能力に圧倒され、私も自分の考えやイメージをもっと具体的な言葉にできるように、これからもいろんなことをアウトプットしていきたいと思いました!

現実では味わえない没入感、体験、想像、解釈、あーやっぱり小説は面白い!!

コメントを書く